La tradición musical, la cultura de la música de concierto en Occidente, ha fluido a través de los siglos creciendo su caudal con el legado de tantas generaciones de compositores. Un legado vivo, en constante evolución, que sostiene y apuntala las obras maestras que se van creando en cada época. Dialogar con esta tradición es fundamental.

Cuando un buen compositor se sumerge en este diálogo, no lo hace como un mero imitador, sino como un explorador que busca en la tradición las claves para desarrollar su propio lenguaje, su voz única e irrepetible. Es un proceso de asimilación y recreación, en el que el artista se nutre de las enseñanzas de sus predecesores, pero también las cuestiona, transformándolas y adaptándolas a su propia sensibilidad y contexto.

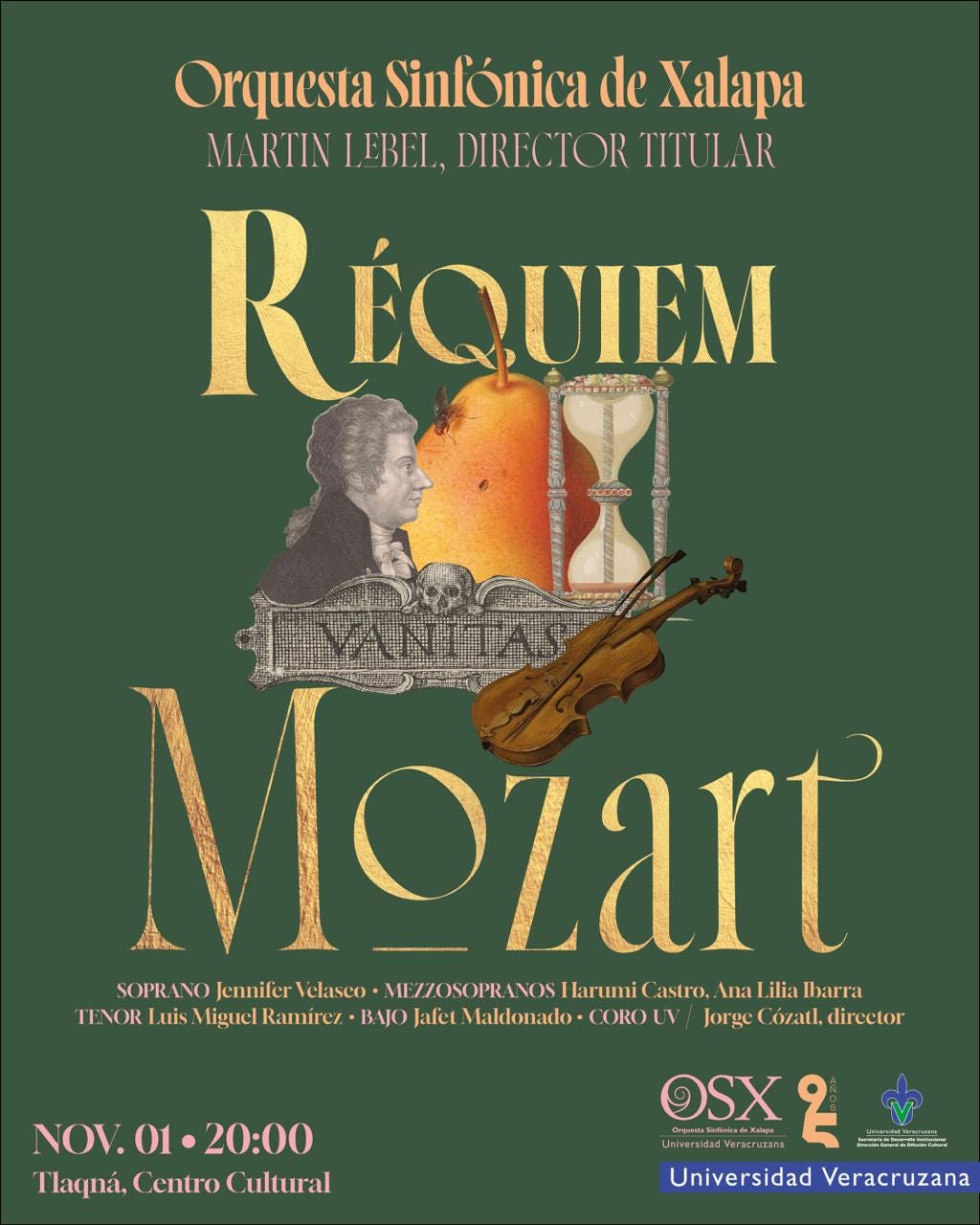

Este diálogo entre tradición e innovación se manifestó de manera especialmente significativa en dos obras fundamentales del Clasicismo tardío y del Romanticismo: el Requiem (1791) de Mozart y la Rapsodia para contralto, coro masculino y orquesta (1869) de Brahms. Mientras Mozart logró convertirse en un maestro indiscutible de la ópera, Brahms, a pesar de su conocimiento del género, nunca compuso una. Sin embargo, en su Rapsodia alcanza momentos de intensidad dramática que sugieren cómo podría haber sonado una ópera suya: íntima, introspectiva, más cercana al mundo interior que al escenario. Esta obra dialoga con el Requiem de Mozart no solo en su capacidad para transformar el dolor personal en arte universal, sino también en su manera de fusionar lo dramático con lo contemplativo, aunque desde perspectivas muy diferentes.

En mayo de 1869, Johannes Brahms (1833-1897) recibió una noticia que lo devastó: Julie Schumann, la hija de su querida amiga Clara Schumann, se había comprometido con el noble italiano Vittorio, conde Radicati di Marmorito. Aunque Brahms nunca declaró sus sentimientos, su amor secreto por Julie, del dolor de su «pérdida» nació una de sus obras más conmovedoras: la Rapsodia para contralto, coro masculino y orquesta, Op. 53 (1869), ofrecida como regalo de bodas para Julie.

Brahms se refería a esta obra como «un canto nupcial escrito con rabia e ira», también la llamó «la mejor oración que he rezado nunca».[1] Sin embargo, la Rapsodia trasciende el dolor personal para convertirse en una meditación universal sobre la soledad y la redención. El texto –tres estrofas del poema Harzreise im Winter de Goethe– progresa desde la descripción de un hombre solitario hasta una súplica por consuelo divino: «¡Si hubiera en tu salterio, / Padre del Amor, un canto / Que llegara a sus oídos, / Se consolaría su corazón!» Para Brahms, el arpa (salterio) mencionada en el poema representaba el poder sanador de la música misma.

La obra marcó un punto de inflexión en la vida del compositor. Después de la Rapsodia, Brahms pareció aceptar definitivamente su destino solitario, canalizando sus pasiones principalmente hacia su arte. Clara Schumann, al escuchar la obra por primera vez, quedó profundamente conmovida, escribiendo en su diario: «Hace tiempo que no recuerdo haber sido tan conmovida por una profundidad de dolor en palabras y música». El propio Brahms la consideraba una de sus mejores creaciones, llegando a decir que «dormía con ella bajo su almohada» por lo mucho que la amaba.

Un ejemplo paradigmático de diálogo creativo con la tradición es el Requiem (1791) de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). En esta obra monumental, el genio salzburguense rinde homenaje a la larga historia de la música sacra occidental, al tiempo que la lleva a otro nivel, en cuanto expresividad y emoción. Mozart se nutre de la riqueza del canto gregoriano, de la polifonía renacentista, del contrapunto barroco y de la retórica musical de la ópera, pero no se limita a reproducir estos modelos, los transforma y fusiona en una síntesis única y personal.

Cuando se sigue una tradición se terminan asimilando los signos y prácticas que la conforman. Hay vínculos sutiles pero fundamentales entre músicos como Bach y Mozart; como su «decir» musical, o mejor dicho, su manera de decir sin afirmar, sin contundencias ni seguridades absolutas. En música, «afirmar» significa concluir una idea musical de manera definitiva y clara, como quien termina una frase con un punto final. Mientras que compositores como Beethoven suelen usar estas afirmaciones contundentes, Bach y Mozart prefieren dejar sus frases musicales más abiertas, como con puntos suspensivos, permitiendo que la música «respire» y sugiera en lugar de imponer. Es la diferencia entre cerrar una puerta con firmeza y dejarla levemente entreabierta.

El pensador musical Ramón Andrés subraya que la grandeza de Mozart y Bach reside precisamente en su capacidad de crear música que no impone verdades ni busca convencer. En un mundo dominado por certezas y afirmaciones categóricas, la música de estos dos maestros ofrece un refugio, donde el pensamiento puede fluir libremente, sin la presión de tener que llegar a conclusiones definitivas.

Es difícil de aceptar para la mentalidad occidental un discurso como el de Mozart, que no ofrece –ni lo ansía– las soluciones que músicos como Beethoven, Wagner o Mahler trataron de encontrar, demasiado preocupados por la trascendencia, por lo «universal». La música de Mozart no tiene la pretensión de la verdad ni la aspiración de recomponer el mundo; por esta razón, más relevante de lo que pueda parecer a primera instancia, no hay en sus compases sentimiento de deuda ni de culpa. Nada se afirma, y su ausencia de dogma, consuela[2].

En el verano de 1791, cuando recibió el encargo del Requiem, Mozart llevaba una década establecido en Viena, la capital del Sacro Imperio Romano y el centro neurálgico de la vida musical en el mundo germanoparlante. Como ha señalado H.C. Robbins Landon en su fundamental estudio sobre el último año de Mozart, 1791 fue un período de intensa actividad creativa para el compositor, marcado por el estreno de «La Clemenza di Tito» y «La Flauta Mágica», pero también de significativas dificultades económicas y preocupaciones profesionales. A pesar de ser ya un compositor reconocido, Mozart seguía buscando una posición estable que le proporcionara seguridad financiera y el prestigio que consideraba merecer. La ciudad, que con sus 248,000 habitantes era la más poblada del mundo germánico, había experimentado una transformación radical de su vida musical desde la llegada de Mozart en 1781, en parte gracias al impulso del emperador José II. De ser una ciudad relativamente conservadora en sus gustos musicales, Viena se había convertido en un polo de innovación y en un importante centro de edición musical, una transformación de la que Mozart no solo fue testigo, también protagonista.

Alrededor del Requiem de Mozart se ha gestado un mito que ha contribuido a acrecentar su aura de misterio y fascinación. Según la leyenda, un mensajero desconocido se presentó ante el compositor en el verano de 1791 para encargarle una misa de difuntos, sin revelar la identidad del cliente. Este episodio, envuelto en un halo de secretismo, ha alimentado la imaginación de generaciones de melómanos e inspirado numerosas obras literarias y cinematográficas[3].

En realidad, el misterioso mensajero era un emisario del conde Franz von Walsegg, un aristócrata aficionado a la música que deseaba encargar el Requiem en memoria de su esposa fallecida, Anna. Mozart, que se encontraba en un momento de gran éxito profesional gracias al triunfo de su ópera «La flauta mágica», aceptó el encargo, atraído por la generosa remuneración y por la oportunidad de abordar un género que siempre le había fascinado: la música religiosa.

Sin embargo, la relación de Mozart con este encargo estuvo marcada por la enfermedad y la angustia. En el otoño de 1791, mientras trabajaba en el Requiem, cayó gravemente enfermo y empezó a albergar sombrías premoniciones sobre su propia muerte. Según algunos testimonios, llegó a pensar que estaba escribiendo su propio réquiem, lo que añadió una carga emocional y simbólica a la composición.

La cronología de los hechos que rodearon la creación del Requiem es la siguiente: en julio o agosto de 1791, Mozart recibió el encargo a través del emisario del conde von Walsegg; en septiembre, comenzó a trabajar en la obra, alternándola con otros proyectos; en noviembre, cayó enfermo y tuvo que guardar cama; el 4 de diciembre, convocó a algunos amigos y discípulos para un ensayo privado del Requiem; y en la madrugada del 5 de diciembre, falleció dejando la obra inacabada.

El éxito de Mozart como compositor de óperas, especialmente con «La flauta mágica» –estrenada apenas dos meses antes de su muerte– tuvo una influencia decisiva en la concepción del Requiem. En esta obra, Mozart integra elementos propios de la dramaturgia operística, como la caracterización psicológica de los personajes a través de la música, el uso expresivo de la orquesta o la alternancia de pasajes líricos y dramáticos. Así, el Requiem se convierte en una suerte de «ópera sacra»[4], en la que el texto litúrgico se transfigura en un libreto universal sobre la condición humana.

El encargo del Requiem tuvo también una relevancia económica para Mozart, que atravesaba por entonces una situación financiera delicada. El emisario del conde von Walsegg –Franz Anton Leitgeb– ofreció al compositor la suma de 50 ducados por la obra, una cantidad nada desdeñable para la época. Además, el prestigio de Mozart como compositor de música sacra podía verse reforzado por este encargo, lo que abría nuevas perspectivas profesionales.

Una cuestión insoslayable para la apreciación del Requiem es su estructura. Al serle encargada una misa de difuntos la estructura de la composición vino determinada por un texto litúrgico fijo, que forma parte de la tradición de la música religiosa. Este texto, establecido por el Concilio de Trento en el siglo XVI, consta de varias secciones que reflejan el desarrollo de la ceremonia fúnebre y el viaje del alma hacia la vida eterna. Es así que el Requiem se articula en torno a las siguientes partes: el Introito (Requiem aeternam), que expresa el deseo de descanso eterno para el difunto; el Kyrie, una súplica de misericordia; la Secuencia (Dies irae), que describe el día del juicio final y la angustia del pecador ante la justicia divina; el Ofertorio (Domine Jesu Christe), una oración por la salvación de las almas; el Sanctus, una aclamación de la santidad de Dios; el Benedictus, una alabanza al Mesías; y la Comunión (Lux aeterna), que evoca la luz perpetua que iluminará a los difuntos.

Mozart concibió cada una de estas secciones como un universo musical en sí mismo, con su propio carácter, textura y atmósfera. Abordó el Requiem con una sensibilidad dramática similar a la que empleaba en sus óperas, pero aplicada al texto litúrgico latino. En su genialidad, tradujo musicalmente el peregrinaje del alma desde la muerte física hasta el juicio final y la esperanza de la salvación eterna.

Lamentablemente, Mozart no pudo completar el Requiem tal como lo había concebido. El 20 de noviembre de 1791, mientras trabajaba en la obra, cayó gravemente enfermo y tuvo que guardar cama. A pesar de su delicado estado de salud, el compositor siguió trabajando en el Requiem con la ayuda de sus discípulos, especialmente Franz Xaver Süssmayr, quien se encargaba de anotar la música que Mozart le dictaba desde su lecho.

El 4 de diciembre, sintiendo que su fin estaba cerca, Mozart convocó a algunos amigos y discípulos para un ensayo privado del Requiem en su casa. Según los testimonios de los presentes, el compositor, postrado en su cama, seguía la música con lágrimas en los ojos y cantaba la parte del alto con voz débil pero emocionada. Esta conmovedora escena, recreada en numerosas obras literarias y cinematográficas, se ha convertido en un símbolo del genio creativo de Mozart y de su lucha contra la muerte.

Pocas horas después de este ensayo, en la madrugada del 5 de diciembre, Mozart falleció dejando el Requiem inacabado. La partitura quedó interrumpida abruptamente en el octavo compás del Lacrimosa. Sin embargo, gracias a los fragmentos que el compositor dejó escritos y a los apuntes que anotó Süssmayr, fue posible completar el Requiem respetando en gran medida la visión original de Mozart.

La aportación de Süssmayr consistió en completar las secciones inconclusas –como el Lacrimosa, el Sanctus, el Benedictus y el Agnus Dei– y reelaborar algunas partes de la instrumentación para asegurar la coherencia estilística del conjunto. Aunque el trabajo de Süssmayr ha sido objeto de debate y controversia, lo cierto es que su intervención permitió que el Requiem pudiera ser estrenado el 2 de enero de 1793 en la iglesia de San Miguel de Viena, y que la última obra de Mozart se convirtiera en un monumento eterno de la música sacra occidental.

La Rapsodia de Brahms comparte con el Requiem de Mozart una profunda capacidad para transformar el dolor personal en consuelo universal. Mientras Mozart escribió su Requiem enfrentando su propia muerte, Brahms compuso su Rapsodia procesando la pérdida simbólica de Julie Schumann, por quien albergaba sentimientos no correspondidos. Ambas obras utilizan tonalidades oscuras (do menor en Brahms, re menor en Mozart).

Tanto el Requiem de Mozart como la Rapsodia de Brahms ejemplifican cómo el diálogo con la tradición, cuando es verdaderamente creativo, puede generar obras que, partiendo de textos muy diferentes -uno litúrgico, otro poético- se convierten en una meditación universal sobre la condición humana. Obras que, como la propia vida, se debaten entre la luz y la sombra, entre lo efímero y lo eterno.

Axel Juárez

Escuchas recomendadas:

Jordi Savall & Le Concert Des Nations

Kuijken Kwartet: Versión para cuarteto de cuerda de Peter Lichtenthal

Referencias

Andrés, Ramón. 2003. Mozart. 1a. Teià, Barcelona: Ma non troppo.

Arnedo, Santiago Martín. 2022. «Brahms y Goethe. La rapsodia para contralto». Sinfonía virtual: Revista de música clásica y reflexión musical (43).

Landon, H. C. Robbins. 2005. 1791, el último año de Mozart. Madrid: Siruela.

Marín, Miguel Ángel. Fundación Juan March, dir. 2024. Obras maestras de la música (III): el Réquiem de Mozart. Madrid. Disponible en:

Marín, Miguel Ángel. 2024. «Introducción: Una obra eterna». Pp. 39-47 en El «Réquiem» de Mozart: Una historia cultural. Barcelona: Acantilado.

Vinuesa Navarro, José Miguel. 2021. Wolfgang Amadeus Mozart Requiem: Un análisis Histórico y Musical. 1st ed. Huarte: Mónsul Ediciones.

[1] (Arnedo 2022)

[2] (Andrés 2003:15)

[3] Tal vez las más influyentes en el público han sido: 1) Pushkin, Alexander. "Mozart y Salieri" (1830) - Obra de teatro en verso que explora la leyenda de la rivalidad entre Mozart y Salieri, y la supuesta implicación de este último en la muerte del compositor. 2) Mörike, Eduard. "Mozart auf der Reise nach Prag" (1855) - Novela que relata un viaje ficticio de Mozart a Praga y incluye referencias al misterioso encargo del Requiem. 3) Shaffer, Peter. "Amadeus" (1979) - Obra de teatro que dramatiza la vida de Mozart y su relación con Salieri, incluyendo el episodio del Requiem. 4) "Amadeus" (1984) - Película dirigida por Milos Forman, basada en la obra de teatro de Peter Shaffer. Presenta una versión ficticia de los últimos años de Mozart, incluyendo el misterioso encargo del Requiem.

[4] (Marín 2024)

Letra Requiem de Mozart

I. INTROITUS (Introito)

1.- REQUIEM AETERNAM (Coro)

Requiem aeternam dona eis, Domine.

Dales el descanso eterno, Señor,

Et lux perpetua luceat eis.

Y que la luz perpetua los ilumine.

Te decet hymnus, Deus, in Sion et tibi reddetur votum in Ierusalem.

Mereces un himno, Dios, en Sion y te ofrecerán votos en Jerusalen.

Exaudi orationem meam,

Atiende mi oración,

Ad te omnis caro veniet.

todos los cuerpos van a ti.

2.- KYRIE (Coro)

Kyrie eleison.

Señor, ten piedad.

Christie eleison.

Cristo, ten piedad.

II. SEQUENZ (Secuencia)

3.- DIES IRAE (Coro)

Dies irae, dies illa

Día de ira aquel día

solvet saeclum in favilla,

en que los siglos serán reducidos a cenizas,

teste David cum Sibylla.

como profetizó David con la Sibila.

Quantus tremor est futurus

¡Cuánto terror habrá en el futuro

quando iudex est venturus

cuando venga el Juez

cuncta stricte discussurus!

a exigirnos cuentas, rigurosamente!

4.- TUBA MIRUM (Cuarteto SATB)

BAJO:

Tuba mirum spargens sonum

La trompeta, esparciendo un asombroso sonido

per sepulcra regionum

por los sepulcros de las regiones

coget omnes ante thronum.

reunirá a todos ante el trono.

TENOR:

Mors stupebit et natura

La naturaleza y la muerte se asombrarán

cum resurget creatura

cuando resuciten las criaturas

judicanti responsura.

para responder ante el Juez.

Liber scriptus proferetur

Y por aquel profético libro

in quo totum continetur

en que todo está contenido

unde mundus iudicetur.

el mundo será juzgado.

CONTRALTO:

Iudex ergo cum sedebit

Cuando se siente el Juez

quidquid latet apparebit,

todo lo oculto saldrá a la luz,

nil inultum remanebit.

nada quedará impune.

SOPRANO Y CUARTETO:

Quid sum miser tum dicturus?

¿Qué podré decir yo, desdichado?

Quem pratonum rogaturus,

¿A qué abogado invocaré,

cum vix iustus sit securus?

cuando ni los justos están seguros?

5.- REX TREMENDAE (Coro)

Rex tremendae majestatis

Rey de majestad tremenda

qui salvandos salvas gratis,

a quienes salves será por tu gracia,

salva me fons pietatis!

¡sálvame, fuente de piedad!

6.- RECORDARE (Cuarteto)

Recordare, Iesu pie

Acuérdate, piadoso Jesús,

quod sum causa tuae viae,

ya que soy la causa de tu venida,

ne me perdas illa die.

de no perderme aquel día.

Quarens me, sedisti lassus,

Buscándome, te sentaste cansado,

redemisti crucem passus;

me redimiste padeciendo la cruz;

tantus labor non sit cassus.

que tanto trabajo no sea vano.

Iuste iudex ultionis,

Juez que castigas justamente,

donum fac remissionis

otórgame el perdón

ante diem rationis.

antes del Día del Juicio.

Ingemisco, tanquam reus,

Gimo, como un reo,

culpa rubet vultus meus;

el pecado enrojece mi rostro;

supplicanti parce, Deus.

perdona, Dios, a quien te implora.

Qui Mariam absolvisti

Tú que absolviste a María

et Latronem exaudisti

y perdonaste al ladrón,

mihi quoque spem dedisti.

también a mí me has dado esperanza.

Preces meae non sunt dignae,

Mis ruegos no lo merecen,

sed tu bonus fac benigne

pero tú, bueno como eres, haz benignamente

ne perenni cremer igne.

que no sea yo quemado en el fuego perenne.

Inter oves locum praesta

Dame un lugar entre las ovejas

et ab haedis me secuestra

y separándome de los cabritos

statuens in parte dextra.

colócame a tu derecha.

7.- CONFUTATIS (Coro)

Confutatis maledictis,

Rechazados ya los malditos,

flammis acribus addictis,

y entregados a las crueles llamas,

voca me cum benedictis.

llámame con los benditos.

Oro supplex et acclinis,

Suplicante y humilde te ruego,

cor contritum quasi cinis,

con el corazón casi hecho ceniza,

gere curam mei finis.

apiádate de mi última hora.

8.- LACRIMOSA (Coro)

Lacrimosa dies illa

Día de lágrimas aquél

qua resurget et favilla

en que resurja del polvo

judicandus homo reus.

para ser juzgado el hombre reo.

Huic ergo parce, Deus.

Perdónale pues, Dios.

Pie Jesu, Domine,

Piadoso Jesús, Señor,

dona eis requiem.

dales el descanso.

AMEN (Coro)

Amen.

Que así sea.

III. OFERTORIUM (Ofertorio)

9.- DOMINE, JESU (Coro y cuarteto SATB)

CORO:

Domine Iesu Christe, Rex gloriae,

Señor Jesucristo, Rey de la gloria,

libera animas omnium fidelium defunctorum

libera a las almas de todos los fieles difuntos

de poenis inferni et de profundo lacu.

de las penas del infierno y de las profundidades del lago.

Libera eas de ore leonis,

Líbralas de la boca del león,

ne absorbeat eas tartarus,

que el abismo no las absorba,

ne cadant in obscurum,

ni caigan en las tinieblas,

CUARTETO:

sed signifer sanctus Michael

sino que el abanderado San Miguel

repraesentet eas in lucem sanctam,

las conduzca hacia la santa luz,

CORO:

quam olim Abrahae promisisti

como antaño prometiste a Abraham

et semini eius.

y a sus descendientes.

10.- HOSTIAS (Coro)

Hostias et preces tibi, Domine,

Súplicas y alabanzas, Señor,

laudis offerimus.

te ofrecemos en sacrificio.

Tu suscipe pro animabus illis,

Acéptalas en nombre de las almas

quarum hodie memoriam facimus.

en cuya memoria hoy las hacemos.

Fac eas, Domine,

Hazlas pasar, Señor,

de morte transire ad vitam,

de la muerte a la vida,

quam olim Abrahae promisisti

como antaño prometiste a Abraham

et semini eius.

y a su descendencia.

IV. SANCTUS (Santo)

11.- SANCTUS (Coro)

Sanctus, sanctus,

Santo, santo,

sanctus Dominus Deus sabaoth.

santo es el Señor Dios de los Ejércitos.

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.

Llenos están los cielos y la tierra de su gloria.

Hosanna in excelsis.

Hosanna en las alturas.

12.- BENEDICTUS (Cuarteto SATB y Coro)

CUARTETO:

Benedictus qui venit

Bendito el que viene

in nomine Domini.

en el nombre del Señor.

CORO:

Hosanna in excelsis.

Hosanna en las alturas.

V. AGNUS DEI (Cordero de Dios)

13.- AGNUS DEI (Coro)

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo,

miserere nobis.

ten piedad de nosotros.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo,

dona nobis pacem.

danos la paz.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,

Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo,

dona eis requiem sempiternam.

dales el descanso eterno.

VI. COMMUNIO (Comunión)

14.- LUX AETERNAM (Soprano y Coro)

Lux aeternam luceat eis, Domine,

La luz eterna brille para ellos, Señor,

cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es.

con tus santos para la eternidad, porque eres misericordioso.

Requiem aeternam dona eis, Domine,

Descanso eterno dales, Señor,

et lux perpetua luceat eis,

y que la luz perpetua los ilumine,

cum sanctis tuis in aeternum,

con tus santos para la eternidad,

quia pius es.

porque eres misericordioso.

Tres estrofas intermedias del poema de Goethe Harzreise im Winter (Viaje al Harz en invierno) elegidas por Brahms para su Rapsodia:

Aber abseits wer ist's?

Ins Gebüsch verliert sich sein Pfad,

Hinter ihm schlagen

Die Sträuche zusammen,

Das Gras steht wieder auf,

Die Öde verschlingt ihn.

Pero ¿quién vive apartado?

Entre la maleza se difumina su camino,

Tras sus huellas

Se cierra el matorral,

Vuelve a levantarse la hierba,

Y lo engulle el desierto.

Ach, wer heilet die Schmerzen

Des, dem Balsam zu Gift ward?

Der sich Menschenhaß

Aus der Fülle der Liebe trank?

Erst verachtet, nun ein Verächter,

Zehrt er heimlich auf

Seinen eignen Wert

In ungnügender Selbstsucht.

Ah, ¿quién podrá curar las penas

De aquel a quien el bálsamo devino

En veneno? ¿De aquel que cosechó el

Odio al beber del cáliz del amor?

En un principio despreciado, ahora

Misántrompo, furtivo consume

Su propia valía

En egoísmo insatisfecho.

Ist auf deinem Psalter,

Vater der Liebe, ein Ton

Seinem Ohre vernehmlich,

So erquicke sein Herz!

Öffne den umwölkten Blick

Über die tausend Quellen

Neben dem Durstenden.

¡Si hubiera en tu salterio,

Padre del Amor, un canto

Que llegara a sus oídos,

Se consolaría su corazón!

¡Aclara su turbia mirada

Hacia las mil fuentes

Cercanas al sediento

In der Wüste!

En el desierto!