Beethoven y Mendelssohn: Dos referentes de la narrativa musical del siglo XIX

Notas al programa para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa del 4 de abril de 2025

Es innegable que Ludwig van Beethoven (Bonn, 1770 – Viena, 1827) marcó un antes y un después en la historia de la música. Hay muchos estudios profundos sobre esto. El verdadero descubrimiento de su obra –que significó una manera diferente de entender la música– sucedió décadas después de su muerte. A esto se sumó la creciente mitificación de su vida, con especial atención a su sordera, que padeció sólo en sus últimos años.[1

En el contexto social, político y estético que vivió Beethoven se estaba gestando lo que, en el ámbito literario, influyó en escritores como Edgar Allan Poe (1809-1849) y Charles Baudelaire (1821-1867): la imagen romántica del artista maldito, cuyo sufrimiento se convertía en ingrediente de la nueva manera de entender a un genio creativo. Pero también se estaban creando categorías nuevas: como la consabida (y lamentablemente) actualísima división entre música «clásica» y «popular». Eso, en tiempos de Beethoven, no existía.[2]

A principios del siglo XIX, Beethoven contó con el importante apoyo del príncipe Franz Joseph Maximilian von Lobkowitz (1772-1816), un aristócrata melómano que no sólo financió muchas de sus obras, también le dio acceso a ensayos privados en su palacio de Viena[3]. Gracias a este mecenazgo, Beethoven pudo estrenar obras revolucionarias como la Sinfonía Heroica y el Triple Concierto.

Los conflictos políticos de la época, especialmente las Guerras Napoléonicas[4], influyeron en la música vienesa. Compositores como Paradis, Süssmayer, Haydn, Salieri, habían estado componiendo obras en un estilo «heroico» que marcó el camino estilístico que posteriormente exploraría magistralmente Beethoven.

La música vienesa respondió lenta, pero inevitablemente a la reverberación de las Guerras Napoleónicas. En 1794 la compositora vienesa María Teresa Paradís compuso una gran cantata fúnebre acerca de la muerte de Luis XVI, y la obra fue ejecutada por las viudas y los huérfanos de los soldados austriacos; en 1796 Süssmayer, alumno de Mozart, compuso una ópera patriótica (Der in der Noth) […] Incluso la música de Haydn comenzó a adquirir un carácter diferente: escribió una sinfonía (1794) titulada Los soldados, otra (1795) llamada Redoble de tambor, y en 1796 compuso el clásico himno nacional ‘Dios salve al emperador Franz’, que se convirtió en grito de batalla del patriotismo austriaco. […] Otro de los maestros de Beethoven, el Kappelmeister imperial Salieri, compuso en 1799 una cantata patriótica titulada Der tymler Candsturm, que contiene citas de La Marseillaise y del himno ‘Káiser’ de Haydn; en esta obra Erich Schenk ha descubierto muchas anticipaciones de Las criaturas de Prometeo y Fidelio de Beethoven, e incluso de su Séptima Sinfonía.[5]

En términos generales, lo «heroico» en música se reconoce por cuatro aspectos: 1) Melodías poderosas y dramáticas, como fanfarrias en los metales o melodías y ritmos que suenen como un «llamado a la batalla»; cabe recordar el mítico inicio de la Quinta Sinfonía de Beethoven: ¡Ta-ta-ta-taaa! 2) Pasajes suaves combinados con repentinos estallidos de energía: como en la sonata Appassionata de Beethoven. 3) Estructuras grandiosas: obras más largas y complejas que las del clasicismo tradicional; hay que considerar que la sinfonía Heroica de Beethoven dura el doble que el promedio de una sinfonía de Mozart. 4) Finales triunfales: muchas piezas terminan con música jubilosa, como si el héroe hubiera vencido; como el caso de la Obertura Egmont.

Aunque las características de lo «heroico» musical pueden servir de guía general para el análisis taxonómico de lo musical, lo cierto es que un momento y un estilo tan importantes no se pueden reducir a solo eso. Lo «heroico» en Beethoven abreva tanto de ciertos aportes de Haydn y Mozart como del contexto social en que vivió.

La forma sonata –la estructura básica sobre la que se construiría gran parte de la música clásica– se prestaba bien para desarrollar temas dramáticos y trágicos. Esto lo señaló el zoólogo, político y músico francés Bernard de Lacépèd cuando comparó «los tres movimientos de una sonata o una sinfonía con el noble primer acto, el segundo acto más patético y el tercer acto más tumultuoso de un drama».[6] En las sonatas de Mozart y Haydn ya se encuentran características del drama, especialmente de la comedia de costumbres. Como observó Einstein: «las sinfonías de Haydn y Mozart siempre estuvieron contenidas por el marco social; y en sus obras de la forma sonata se limitaron a la consecución de una noble alegría, a una purifiación de los sentimientos»[7].

Con los antecedentes de la narrativa musical dramática, empleados por Haydn y Mozart, y el gradual desarrollo del estilo heroico, Beethoven fusionó este tempestuoso estilo con el principio de la estructura sonata.[8] Ahí inició una revolución, en la historia de la música. A Beethoven le debemos, entre tantas otras cosas, la maestría de crear drama y emociones intensas en el mundo sonoro. Apasionado lector de Goethe, estaba nutrido del espíritu del Sturm und Drang.[9]

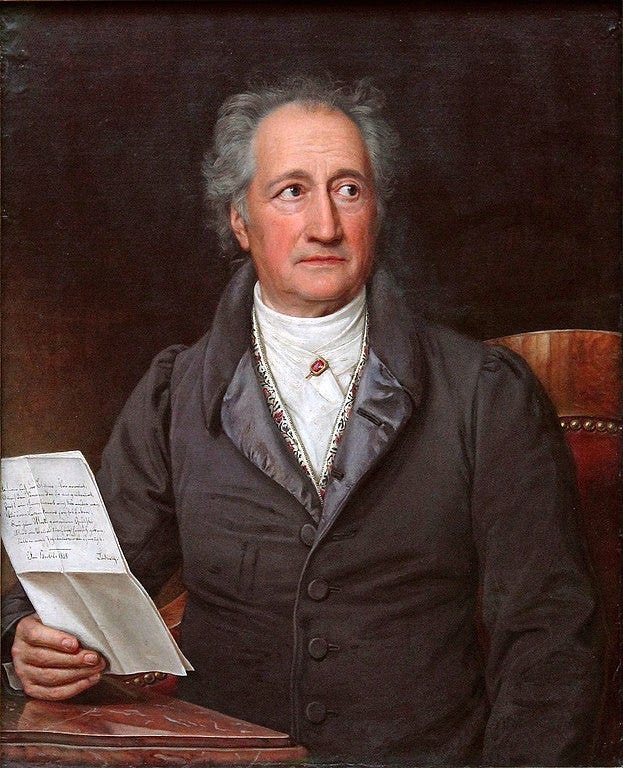

La relación entre Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) y Beethoven (1770-1827) fue tanto de admiración mutua como de diferencias irreconciliables. La admiración de Beethoven hacia Goethe lo llevó a llamarlo «la joya más preciosa de la nación». Goethe reconocía el genio musical de Beethoven, pero su personalidad indómita lo desconcertaba.

La joven escritora Bettina Brentano, amiga en común entre Beethoven y Goethe, fue mediadora para presentarlos y propiciar su encuentro. En la primera carta que Beethoven le escribe a Goethe, en abril de 1811, le dice:

En breve recibirá de Leipzig, a través de Breitkopf y Härtel, mi música para Egmont, ese glorioso Egmont sobre el que he reflexionado de nuevo a través de usted, y que he sentido y reproducido en música con la misma intensidad que sentí al leerlo. Me gustaría mucho conocer su opinión sobre mi música para Egmont. Incluso su censura me será útil a mí y a mi arte, y será recibida con la misma alegría que el más grande elogio.

Al año siguiente, 1812, por fin se conocieron, en Teplitz[10]. Durante el tiempo que convivieron hubo claroscuros dignos de romanticismo musical. Lo que se sabe con seguridad es que Goethe pudo satisfacer su deseo de escuchar tocar a Beethoven al piano; en el diario del poeta se puede leer en la entrada del 21 de julio de 1812: «pasé la noche en casa de Beethoven. Toca de manera sumamente deliciosa». Los diarios también muestran que pasaron tiempo juntos en Carlsbad.[11]

Pero hubo un supuesto incidente, en aquél mismo encuentro. Durante un paseo juntos por los jardines de la ciudad, se encontraron con la emperatriz austriaca y su séquito de nobles. Según relatos de la época[12], Goethe se apartó respetuosamente y se inclinó ante la familia imperial, mientras Beethoven, conocido por su fuerte carácter y desdén por las convenciones sociales, siguió caminando, pasando entre los miembros de la nobleza, con las manos en la espalda, obligándolos a apartarse para dejarlo pasar. La escena se convirtió en un símbolo del contraste entre dos genios: Goethe que, aunque revolucionario en su arte, mantenía el respeto por las jerarquías sociales establecidas, y Beethoven, que encarnaba el espíritu romántico de independencia artística frente a la autoridad. Después del incidente de Teplitz, Beethoven supuestamente le dijo a Goethe: «Ellos deben hacernos reverencia, no nosotros a ellos». La escena del encuentro fue inmortalizada años después por el pintor alemán tardorromántico Carl Rohling (1849-1922). Esto ayudó a mitificar un momento clave de la historia musical europea.

Compuesta en 1788, la Obertura Egmont, Op. 84 podría considerarse un precedente, en tanto tratamiento de lo heroico, de la famosa Sinfonía No. 3 «Heroica» (1804). La obertura surgió de la idea de poner música incidental a una obra de teatro de Goethe: Egmont. La obra, basada en incidentes reales, cuenta la historia del conde holandés Egmont (1522-1568), que se niega a huir de su país ante los embates invasores del español Duque de Alba. Cuando la Corona Española pretendía dominar a los Países Bajos.

A mediados del siglo XVI, los Países Bajos (que incluían a las actuales Bélgica, Holanda y Luxemburgo) eran posesiones del Imperio Español bajo Felipe II. Pero el fuerte descontento por los altos impuestos exigidos por la corona española, la persecución religiosa contra protestantes (calvinistas y luteranos) y, sobre todo, la resistencia, encarcelamiento y decapitación del conde de Egmont, propició la Guerra de los Ochenta Años (1568-1648). La ejecución de Egmont unió a católicos y protestantes contra España. En los Países Bajos, la imagen del Duque de Alba se manchó de una reputación de brutalidad. Sería recordado como símbolo de la opresión española.

Beethoven comenzó a esbozar su Triple Concierto, para piano, violín, violonchelo y orquesta, en Do mayor, Op. 56 (1804) mientras trabajaba en la Sinfonía Heroica y la ópera Fidelio. El concierto fue compuesto para mostrar el talento de los músicos más destacados del príncipe Lobkowitz: el violinista Anton Wranitzky, el violonchelista Anton Kraft (uno de los mayores virtuosos de la época) y el propio Beethoven como pianista.[13]

El 20 de enero de 1805, en un exclusivo salón para conciertos privados del Banco Fellner & Co., de Viena, se interpretó el Triple Concierto junto con la Heroica. El programa incluyó: Obertura Anacréon (Cherubini); Sinfonía No. 3 «Heroica» (Beethoven); improvisación de Beethoven al piano y el Triple Concierto (con Beethoven, Wranitzky y Kraft). Beethoven tuvo una participación muy activa en este concierto, además de compositor, intérprete e improvisador, transportó y ajustó su propio piano para el concierto.[14]

Felix Mendelssohn (1809-1847) nació bajo el cobijo de una rica familia judía-alemana donde se destacó como niño prodigio: en el piano, violín, dirección, composición, pintura, esgrima y equitación. Durante su infancia estuvo sometido a una férrea disciplina cotidiana, sus estudios entre semana comenzaban a las cinco de la mañana. Pronto se convirtió en uno de los prodigios musicales más dotados y versátiles, como compositor, director, pianista y organista.

Antes de los veinte años ya había desarrollado su estilo musical, basado en una notable mezcla de influencias: el complejo contrapunto cromático de Bach, la claridad formal y la gracia de Mozart y el poder dramático de Beethoven[15]. En términos históricos, su música marca una tensión fundamental entre el Clasicismo y el Romanticismo en la generación de compositores posteriores a Beethoven.

Durante su primera visita a Gran Bretaña, en 1829, Mendelssohn encontró la inspiración para su Sinfonía No. 3 en la menor, op. 56 “Escocesa” (1842). En una aventura a pie por Escocia, junto a su amigo Karl Klingemann, el 30 de julio de 1829, visitó las ruinas de la Abadía de Holyrood, Mendelssohn, impresionado por la carga histórica del lugar y el estado de abandono, escribió a su familia: «En el profundo crepúsculo fuimos hoy al palacio donde vivía y amaba la Reina María... La capilla de abajo ahora no tiene techo. La hierba y la hiedra prosperan allí y en el altar roto donde María fue coronada Reina de Escocia. Todo está arruinado, deteriorado, y los cielos claros se cuelan por ahí. Creo que he encontrado allí el comienzo de mi Sinfonía ‘Escocesa’». Además de la carta, agregó un trozo de papel con los primeros compases de lo que después se convertiría en el tema de apertura de su tercera sinfonía. La dejó de lado en 1831 y diez años después la retomó, publicándola en 1842.

Beethoven revolucionó la música al terminarla de convertir en vehículo de emociones intensas y narrativas poderosas. Su Obertura Egmont y el Triple Concierto muestran este enfoque dramático, donde la música no solo acompaña, sino que cuenta una historia. Mendelssohn, por su parte, heredó esta capacidad narrativa pero con un lenguaje más lírico, como se aprecia en su Sinfonía «Escocesa», inspirada en paisajes y leyendas. Este legado no se limitó al siglo XIX. La idea de usar la música para crear drama y emociones influyó directamente en Wagner y, más tarde, en el cine. Cuando escuchamos hoy una banda sonora épica, en cierto modo estamos escuchando el eco de lo que Beethoven y Mendelssohn iniciaron: la música como vehículo universal de emociones y relatos.

Referencias

Albrecht, Theodore. 2020. «“Mit Verstärkung Des Orchesters”: The Orchestral Personnel at the First Public Performance of Beethoven’s Eroica». Pp. 161-202 en The new Beethoven: evolution, analysis, interpretation, Eastman studies in music, editado por J. Yudkin. Rochester, NY: University of Rochester Press.

Chiantore, Luca. 2020. «Entre la rebeldía y la revolución». Proceso: Beethoven, el genio atormentado, 250 aniversario, noviembre, 28-33.

Frisch, Walter. 2018. La música en el siglo XIX. Madrid: Akal.

Kerman, R. Larry, y Alan Tyson. 2001. «Beethoven, Ludwig Van» editado por S. Sadie y J. Tyrrell. The New Grove Dictionary of Music and Musicians.

Shedlock, J. S., trad. 1972. Beethoven’s Letters: With Explanatory Notes by Dr. A. C. Kalischer. New York: Dover Publications, Inc.

Solomon, Maynard. 1984. Beethoven. Barcelona: Javier Vergara Editor.

Todd, R. Larry. 2001. «Mendelssohn(-Bartholdy), (Jacob Ludwig) Felix» editado por S. Sadie y J. Tyrrell. The New Grove Dictionary of Music and Musicians.

[1] Chiantore 2020

[2] Ibid., p. 30

[3] Albrecht 2020

[4] Las Guerras Napoleónicas fueron una serie de conflictos (1803–1815) en los que Napoleón Bonaparte, ya emperador de Francia, intentó dominar Europa. Sus ejércitos invadieron numerosos países, incluido el Imperio austríaco (donde vivía Beethoven).

[5] Solomon 1984: La música

[6] Solomon, op. cit.

[7] Ibid.

[8] Ibid.

[9] Sturm und Drang –tormenta y pasión, o tormenta e ímpetu– fue un movimiento estético surgido en Alemania entre mediados y finales del siglo XVIII. El término proviene de un drama escrito en 1776 por Maximiliam Klinger, que trata sobre la Revolución Estadounidense. En este movimiento estético se prefiguran varias características del Romanticismo y, aunque alcanzó su apogeo en las letras alemanas –con Goethe y Schiller–, también se reflejó en otras artes. Algunas de sus características son: asustar, aturdir, dominar con emoción, poner énfasis extremo en lo irracional y aproximarse subjetivamente a todo tipo de arte. En música, el término se utiliza para referirse a la expresión exaltada o la sensibilidad apasionada.

[10] Teplitz (hoy Teplice en la actual República Checa) fue una ciudad-balneario.

[11] Shedlock 1972: To Herr von Goethe Excellenz

Actual Karlovy Vary, Carlsbad fue otra ciudad-balneario histórica de la región de Bohemia Occidental, en la actual República Checa.

[12] La veracidad de la anécdota ha sido cuestionada por algunos historiadores.

[13] Albrecht 2020: 164-165.

[14] Ibid., pp. 176-177.

[15] Todd 2001